「ゆきおんな」について

“ゆきおんな”という言葉には、どこか神秘的で、幻想的な味わいがあります。

「雪女」は、雪国地方の伝説に登場する“雪の精”で、雪女郎・雪娘とも呼ばれています。

ふだんは人間の味方である自然も、冬になると、とたんに恐ろしい敵と化して、人々をおそいます。降りつもった雪は、雪崩となって家々をおしつぶし、時には人命をも奪います。雪の中をさまよう人は、あまりの寒さに凍死することさえあります。冬の自然は、そこで生活する人々にとって、まさに恐ろしい現実なのです。この冷酷さからのがれるために、人々は家にとじこもり、ながく厳しい冬を過ごさなければなりませんでした。

しかし、山を谷をはたけを、白一色につつんだ美しい雪景色は、人々にロマンを与えずにはおきませんでした。恐れながらも愛した自然……。この中から生まれたのが「雪女」の伝説なのです。

雪にちなんだこの種の話としては、ほかに「ゆきんぼ」「雪婆」などの伝説が知られています。いずれも新潟・山形・長野県など、雪深い地方にみられますが、この本では、小泉八雲の『怪談』に出てくる「雪女」の話をもとにしました。

さて、ここに登場する雪女は、“恐ろしい女”であると同時に、人間的な弱さも持った“哀れな女”でもあります。自分が禁じた話を語る巳之吉の言葉を、じっと聞かねばならなかった雪女の心は、どれほど苦しかったことでしょう。でも、それが雪女の宿命なのです。さいごに雪女は、“子どもたちへの愛”を残して去ってゆきました。それが雪女にとって、せめてもの“心の救い”だった、のではないでしょうか。

(秋 晴二)

ぶん:あき せいじ

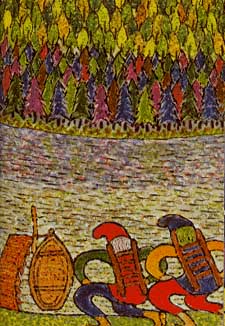

え:かじ ひでやす

画材:クレヨン・透明水彩

編集プロデュース:酒井義夫

やまを いくつも こえ、けわしい たにを わたってゆくと、そこに ぽつんと ちいさな むらがあります。 まるで ねむったように しずかで、のんびりした むらです。 でも この むらにも、こんなに こわい…… いいえ、もしかしたら かなしい はなしなのかも しれません、 こんな はなしが、つたわっているのです。

むかし この むらに、ふたりの きこりが すんでいました。 ひとりは、もさくと いう としよりで、 もう ひとりは、みのきちと いう わかものでした。 ふたりは、いつも いっしょに やまへ でかけました。 その とちゅう、おおきな かわを わたしぶねに のって、わたらなくてはなりません。 いぜんは、この かわにも はしが かかっていたのですが、おおみずの ときに、ながされてしまったのです。

ある ふゆのことでした。 その ひは、あさから つめたい かぜが ふいて、いまにも ゆきが ふりそうな そらもようでした。 もさくと みのきちは、いつものように やまへ でかけ、きを きっていました。 そのうち、とうとう ゆきが ふりだして きたのです。 「これは いかん。はやく かえらないと、 えらい めに あうぞ。」 ふたりは、いそいで たきぎを あつめると、あしばやに かえりはじめました。 その あいだにも、ゆきは どんどん つもります。

ゆうぐれ ちかく、ふたりは やっとの ことで、ふなつきばへ たどりつきました。 ところが、いつも あるはずの ふねが、 ないのです。 「もさくじいさん、たいへんだ! ふねは、むこうぎしに ついたままだ!」 みのきちが さけびました。 「こまったの。この さむさでは、かわを およいで わたるわけにも いかぬし……。」 もさくも、がっかりしたように いいました。

「しかたがない。せんどうごやで、よあかしを するか。 わずかだが たきぎも あるし、こごえしぬことも あるまい。」 ふたりは、かわぎしに たっている、ちいさな せんどうごやに はいりました。 なかは、ひえびえと しています。 「おお、さむい! みのきち、はやく ひを もやせ!」 がたがた ふるえながら、もさくが いいました。

ふたりは、すこしずつ たきぎを もやして あたりました。 けれども、ちっとも あたたかくは なりません。 そのうちに、とうとう たきぎは なくなってしまいました。 かぜの おとが、うなるように きこえます。 さむさも、ますます きびしくなってきました。 「そとは、ふぶきに なったようだ。 だが、もうすぐ やむだろう。 どれ、ひとねむり するか。」 もさくは からだを ちぢめて、ごろりと よこに なりました。

もさくは、すぐに いびきを かきはじめました。 けれども みのきちは、とても ねむるどころでは ありません。 ひゅうーっ! ひゅうーっ! ものすごい かぜの おとがします。 そのたびに、 ぎしぎしっ! ぎしぎしっ! こやは、おおきく ゆれるのです。 みのきちは、こわさと さむさに ふるえながら、いつまでも めを あけていました。

いつのまに、ねむって しまったのでしょうか……。 ふと きがつくと、みのきちの かおに、 つめたい ものが ふりかかってくるのです。 おどろいて めを あけてみると、いりぐちの とが あいていて、さかんに ゆきが ふきこんできます。 <はやく とを しめなければ。> みのきちは そう おもいながら、なにげなく、もさくの ほうに めを むけました。 そのとたん! みのきちは、からだじゅうが こごえるほどの おそろしさに、みまわれたのです。

「はあーっ……、はあーっ……。」 まっしろな きものを きた おんなのひとが、もさくじいさんの うえに かがみこんで、しろい いきを ふきかけているのです! まるで、しろい けむりのような いきを! みのきちは、あまりの おそろしさに、おおごえで さけぼうとしました。 けれども、どうしたわけでしょう……こえが でないのです! それどころか、みのきちの からだは、まるで なにかに しばられたように、まったく うごかなくなっていました。

やがて、おんなのひとは もさくから はなれると、こんどは みのきちに ちかづいてきました。 <ううーっ!> <ううーっ!> みのきちは、けんめいに こえを だそうとしました。 でも、どうしても でません。 おんなのひとは みのきちの うえに かがみこんで、じっと みのきちの かおを みつめました。 それは、こおりのように つめたく、うつくしい かおでした。

おんなのひとは、しばらく みのきちを みつめていましたが……。 やがて ほほえみを うかべながら、ささやくように いいました。 「わたしは いま、あなたを ねむらせようと おもいました。 ちょうど、となりの ひとと おなじように……ね。 でも、あなたは わかくて、うつくしい。 みのきちさん、わたしは あなたを たすけましょう。 そのかわり、あなたが ここで みたことを だれかに はなしたら……そのときは、 あなたの いのちは ありません。」

おんなのひとは しずかに たちあがると、 そとへ でてゆきました。 みのきちは はじかれたように とびおきると、とぐちへ はしりよりました。 そとは ひどい ふぶきで、おんなのひとの すがたは、もう どこにも みえません。 すさまじい かぜに まかれて、ゆきが はげしい いきおいで、こやの なかへ ふきこんできました。 みのきちは あわてて とを しめ、ぼうで しっかりと ささえました。

みのきちは、ゆめを みているのだと おもいました。 <いままでに、あのような おんなを みたことは ないし、こやの とだって、かぜで あいたんだ。 そうだ、ゆめに きまってる!> みのきちは そう おもうと、いくらか きもちが おちつきました。 でも なんとなく こころぼそいので、もさくを おこそうと おもいました。 「もさくじいさん、もさくじいさん。」 いくら よんでも、へんじが ありません。 みのきちが、もさくを ゆりうごかそうとしたとき、ひたいに てが ふれました。 「つめたいっ!」 みのきちは、おもわず さけびました。 もさくの ひたいは、まるで こおりのように つめたかったのです。

つぎのひの あさになりました。 ふぶきは とうに やんで、せんどうごやを、あさひが まぶしく てらしていました。 やがて この こやへ、せんどうが やってきて、ふたりを みつけました。 「もさくじいさん! みのきち!」 せんどうは、ふたりの なまえを よびました。 でも、へんじが ないのです。 せんどうは、あわてて かけよりました。 なんという ことでしょう! もさくは すでに こごえしんでいたのです。 けれども みのきちは、きを うしなっているだけで、まだ いきは ありました。

いのちびろいをした みのきちは、せんどうに かつがれて、うちへ かえりました。 げっそりと やつれて、だれが なにをきいても、だまったままです。 そして ときどき、なにかに うなされているように、おおきな さけびごえを あげるのでした。 「むりもない。もうすこしで、こごえしぬところだったものな。」 「たすかったのが、ふしぎなぐらいだ。」 むらびとたちは、ひそひそと はなしあいました。

それから しばらく たつと、みのきちも すっかり げんきを とりもどしました。 また いままでのように やまへ でかけて、はたらくように なったのです。 でも あのひから ずっと、みのきちは、まるで おしに なってしまったかのように、 だまったままでした。

こうして、つぎのとしの ふゆになりました。 いつものように やまへ いった かえりみち、みのきちは ひとりの しょうじょに あいました。 せいの たかい、ほっそりとした うつくしい しょうじょでした。 しょうじょは みのきちを みると、にっこり わらって、おじぎをしました。 そのとたん、みのきちは なんだか きゅうに、むねが わくわくしてきたのです。

みのきちは、しょうじょに はなしかけずには いられなくなって、おもわず たずねてしまいました。 「あなたは だれですか? これから、どこへ ゆくのですか?」 すると しょうじょは、かなしそうに こたえました。 「わたしの なまえは、おゆきと いいます。 つい このあいだ かあさんが しんで、 ひとりぼっちに なってしまいました。 べつに みよりも ないので、まちへ いって くらそうと おもっているのです。」

「それなら いっそのこと、わしの よめさんに なってくれないか!」 いきなり、みのきちは いいました。 それは、みのきちが じぶんでも びっくりするほど、おおきな こえでした。 しょうじょは おどろいて、しばらく みのきちの かおを みつめていましたが、やがて、 「それは、ほんとうですか?」 と うれしそうに いいました。 「ほんとうだとも!」 みのきちは、ちからを こめて こたえました。

そのひから、おゆきは みのきちの うちで くらすことになりました。 おゆきは はたらきものでした。 あさから ばんまで、こまめに よく はたらきました。 どうじに、みのきちも ひとが かわったように げんきになりました。

それから 五ねんが すぎました。 おゆきは、五にんの こどもを うみました。 ははおやに にて、いろの しろい こどもたちでした。 みのきちは こどもたちを、まるで たからもののように たいせつにしました。 うちの なかには、いつも あかるい わらいごえが あふれ、しあわせな まいにちが つづきました。

ある ふゆのよるのこと。 そとは、ゆきで まっしろです。 おゆきは、あかりの そばで ぬいものを していました。 さっきから、だまって このようすを みていた みのきちが いいました。 「こうして おまえを みていると、わしは ずっと まえに あった、ふしぎな おんなの ことを おもいだすよ。 おまえと そっくりな……。」 みのきちは、せんどうごやで すごした、 おそろしい よるのことを はなしはじめました。 おゆきは めを ふせたまま、じっと その はなしを きいていました。 「おそろしい おんなだったよ。 あれは、にんげんでは ない……。 そうだ、きっと ゆきおんな だ!」

すると とつぜん! おゆきは ぬいものを なげすてて、さけびました。 「それは わたし! この、おゆき だったのです! あのとき、わたしは はっきりと いったはずです。 わたしに あった、と ひとことでも はなしたら、あなたの いのちは ないと! でも、いのちは とりません。 あなたは、こどもを だいじに してくれる……だからです。 これからも、こどもたちを たいせつに してください。」

おゆきの こえは、だんだんと ほそくなり、かぜの おとに ふきけされて、きこえなくなりました。 それと ともに、おゆきの からだも けむりのように かすんでゆき……やがて、けむりだしの あなを とおって、ゆきの よぞらへ きえてゆきました。 それからは もう、だれひとり、おゆきを みかけた ものは いませんでした。